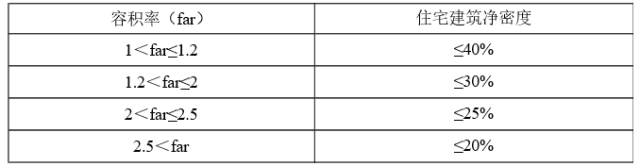

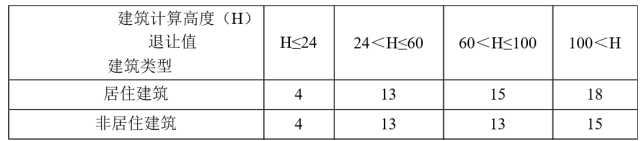

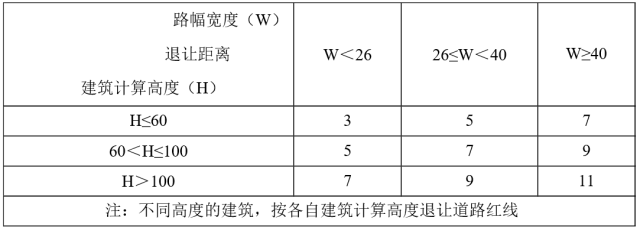

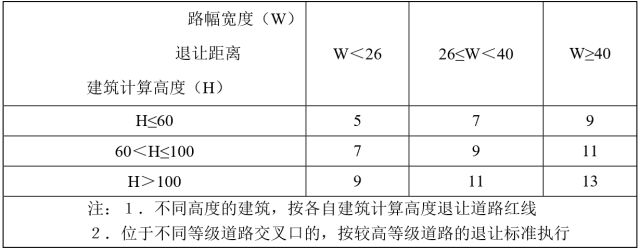

全文: 重庆市城市规划管理技术规定 第一章 总 则 第一条(目的及依据) 为加强城市规划管理,保证城市规划的实施,根据《中华人民共和国城乡规划法》《重庆市城乡规划条例》等法律法规以及重庆市城乡总体规划,结合本市实际,制定本规定。 第二条(适用范围) 本规定适用于本市城市、镇规划区内控制性详细规划和修建性详细规划(以下统称详细规划)、专业规划、专项规划的编制,以及本市城市、镇规划区内国有土地上的各类建设项目的规划管理。 在本市城市、镇规划区外实施建设的,其有关修建性详细规划或者规划总平面图的编制应当符合本规定。 临时建设、城镇房屋解危改造等建设项目的规划管理按照市人民政府有关规定执行。 第三条(坐标系统和高程系统) 本市制定城市规划和实施规划管理应当采用与国家坐标系统相联系的重庆市平面坐标系统和国家高程系统。 第二章 建设用地 第四条(用地分类及规划指标) 本市城市建设用地的分类按照国家有关标准执行,其详细规划的编制应当符合主城区容积率、建筑密度、绿地率规划指标控制表(附表1)和其他区县(自治县)容积率、建筑密度、绿地率规划指标控制表(附表2)的规定。建设用地适宜建设的建筑类型应当符合建设用地适宜建设的建筑类型表(附表3)的规定。 土地出让或者划拨前,在有利于城市空间形态、优化城市功能布局的前提下,符合以下原则的,相邻多个地块的容积率、绿地率等规划指标,可以进行总体平衡,按照控制性详细规划一般技术性内容修改程序进行修改: (一)总计容建筑面积不增加,各类计容建筑面积不突破; (二)交通设施、公共服务设施、公用设施、公园绿地、商业服务业设施用地面积不减少,且符合相关专业专项规划; (三)不突破附表1、附表2的要求。 第五条(规划用地兼容性质) 编制控制性详细规划时,可以对规划用地性质作出兼容规定。兼容分为选择性兼容和混合性兼容两类。 选择性兼容的,应当明确兼容性质对应的规划指标,并在土地出让或者划拨前,选定一项用地性质及其对应的规划指标进行管理。 混合性兼容的,用地性质编号排在首位的为主要用地性质,其后的为兼容用地性质,按照以下规定执行: (一)兼容性质的选择应当符合规划用地混合性兼容规定表(附表4)的规定; (二)在土地出让或者划拨前,明确主要用地性质和兼容性质的计容建筑面积比例,其主要用地性质对应的计容建筑面积应当大于规划用地总计容建筑面积的50%; (三)商业商务用地混合性兼容(B1B2)以及商业用地(B1)、商务用地(B2)与其他用地性质兼容的,商业商务用地之间的计容建筑面积比例可以不作要求,但控制性详细规划中有明确规定的,从其规定; (四)对绿地、广场、交通设施、公用设施等用地复合使用的,各用地性质的计容建筑面积比例依据经审定的土地复合使用设计方案确定。 第六条(商住比例) 居住用地(R)和商业服务业设施用地(B)混合性兼容的,其计容建筑面积比例按照以下规定执行: (一)居住为主要用地性质的,住宅计容建筑面积应当大于规划用地总计容建筑面积的50%,小于或者等于规划用地总计容建筑面积的80%; (二)商业服务业设施为主要用地性质的,住宅计容建筑面积应当大于或者等于规划用地总计容建筑面积的20%,小于规划用地总计容建筑面积的50%。 居住用地(R)中,住宅计容建筑面积应当大于规划用地总计容建筑面积的80%。 第七条(零星用地) 具有下列情形之一的,为零星用地: (一)规划人口大于20万的城市,小于3000平方米的居住用地(含与其他用地性质混合性兼容的居住用地)和小于2000平方米的非居住用地; (二)规划人口大于5万、小于或者等于20万的城市,小于1500平方米的居住用地(含与其他用地性质混合性兼容的居住用地)和小于1000平方米的非居住用地。 因用地狭窄或者与城市道路不相连等原因,不具备单独建设条件的用地,按照零星用地管理。 土地出让或者划拨时,应当按照集约利用、整体实施的原则,合理确定用地边界,避免出现零星用地。 已有零星用地应当与相邻用地整合使用。不具备整合条件的零星用地,鼓励实施绿地、广场等公益性建设项目;可以实施解危改造、公共服务设施、公用设施、交通设施等建设项目;禁止实施居住及商业、商务等经营性建设项目。 第八条(公益性设施用地控制原则) 编制控制性详细规划时,中小学用地(A33)、体育用地(A4)、医疗卫生用地(A5)、社会福利用地(A6)、道路与交通设施用地(S)、公用设施用地(U)等公益性设施用地,应当确定用地性质、建设内容、建设等级等规划控制要求。其容积率、建筑密度、绿地率等规划指标在符合相关专业专项规划的前提下,可以根据项目实际需要合理确定:以出让方式供地的,在建设用地规划条件函中确定;以划拨方式供地的,在设计方案审查中确定。 第九条(地下建筑、地上建筑) 建筑楼面标高不高于相邻室外场地最低点标高1米的,该楼面以下部分为地下建筑。 除地下建筑以外的建筑均为地上建筑。 建设项目规划设计应当结合现状地形,与城市道路标高合理衔接。以堆土对建筑进行掩埋的,不视为地下建筑。 第十条(容积率) 容积率指建设项目计容建筑面积与建设用地面积的比值。计算公式为: 容积率=计容建筑面积÷建设用地面积 容积率计算按照以下规定执行: (一)地上建筑应当纳入容积率计算,地下建筑不纳入容积率计算; (二)地上建筑局部被室外地坪掩埋的楼层,其被掩埋外墙长度占该层外墙周长(局部凹凸不计入)比例大于或者等于40%的,除集中停车库和设备用房外,均应当纳入容积率计算;小于40%的,均应当纳入容积率计算; (三)因交通设施、公用设施工程影响,或者因满足文物保护、防洪要求,导致建设项目地下空间使用受限,仅使用地下及局部被室外地坪掩埋的地上建筑配建停车位数量不能满足要求的,经专题论证,其不足部分在地上建筑中配建的,不纳入容积率计算,但其地下建筑中除停车库和设备用房外,应当纳入容积率计算; (四)超出建设项目停车位配建标准增配的地上集中停车库,不纳入容积率计算。 建设项目的计容建筑面积计算规则按照计容建筑面积计算规则(附录2)执行。 第十一条(建筑密度) 建筑密度是指一定地块内,地上建筑的水平投影总面积占建设用地面积的百分比。住宅建筑净密度是指一定地块内,地上住宅建筑的水平投影总面积占建设用地面积的百分比。计算公式为: 建筑密度=地上建筑水平投影总面积÷建设用地面积×100% 住宅建筑净密度=地上住宅建筑水平投影总面积÷建设用地面积×100% 地上建筑水平投影总面积为以下两部分水平投影面积之和(叠加部分不重复计算): (一)四周均未被室外地坪掩埋的地上建筑; (二)局部被室外地坪掩埋的地上建筑,其非掩埋外墙对应的16米进深部分;进深不足16米的,据实计入。 除雨篷、挑檐、构架之外的建筑各部分的水平投影面积,均计入地上建筑水平投影总面积。 住宅建筑净密度应当满足下表要求: 第十二条(建筑控制高度) 详细规划、城市设计和建设项目规划条件均未明确建筑控制高度的,建设项目的建筑控制高度应当符合建筑控制高度指标表(附表5)的规定。 建筑控制高度按照以下规定执行: (一)建筑控制高度小于或者等于10米的,平屋顶建筑的相邻室外场地最低点至建(构)筑物最高点的高度不得超过建筑控制高度,坡屋顶建筑的建筑计算高度不得超过建筑控制高度; (二)建筑控制高度大于10米、小于或者等于100米的,其建筑计算高度不得超过建筑控制高度; (三)建筑控制高度大于100米的,建筑的相邻室外场地最低点至建(构)筑物最高点的高度不得超过建筑控制高度; (四)建筑控制高度为绝对高程的,建(构)筑物最高点标高不得超过该绝对高程。 前款中,建筑楼面标高不高于相邻室外场地最低点标高1米的,该室内外高差不纳入建筑控制高度。 建筑限低的,其建筑计算高度不得低于建筑控制高度。 第十三条(停车位配建) 建设项目应当按照规定配建停车位,其停车位数量应当按照建设项目各使用功能分别计算后进行累计。具体配建标准按照建设项目停车位配建标准(附录3)执行,并按照相关规定设置充电设施或者预留建设安装条件。 第三章 建筑间距 第十四条(建筑间距、建筑半间距) 建筑间距指相邻建筑外墙面(含阳台、外廊、飘窗、幕墙)最近点之间的水平距离。外墙面上附属的装饰性构架、遮阳、雨棚、挑檐等墙外设施不计入建筑间距。 建筑半间距指相邻建筑的外墙面(含阳台、外廊、飘窗、幕墙)各自应当退让的最小水平距离。 第十五条(建筑半间距规定) 建筑半间距按照建筑功能分别制定。 居住建筑半间距按照以下规定执行: (一)建筑计算高度为24米及以下的居住建筑,主采光面半间距为计算高度的0.5倍,且不小于4米; (二)建筑计算高度大于24米、小于或者等于60米的居住建筑,建筑计算面宽小于或者等于40米的,主采光面半间距为13米;建筑计算面宽大于40米、小于或者等于60米的板式居住建筑,主采光面半间距为计算高度的0.3倍,且不小于15米;建筑计算面宽大于40米的其他居住建筑,主采光面半间距为计算高度的0.5倍,且不小于15米; (三)建筑计算高度大于60米、小于或者等于100米的居住建筑,建筑计算面宽小于或者等于40米的,半间距为15米;建筑计算面宽大于40米、小于或者等于60米的板式居住建筑,半间距为计算高度的0.3倍;建筑计算面宽大于40米的其他居住建筑,半间距为计算高度的0.5倍; (四)建筑计算高度大于100米的超高层居住建筑,建筑计算面宽小于或者等于40米的,半间距为18米;建筑计算面宽大于40米、小于或者等于60米的板式居住建筑,半间距为计算高度的0.3倍;建筑计算面宽大于40米的其他居住建筑,半间距为计算高度的0.5倍; (五)建筑计算高度为24米及以下的居住建筑,山墙面半间距为4米;建筑计算高度大于24米、小于或者等于40米的居住建筑,山墙面半间距为8米。 非居住建筑半间距按照以下规定执行: (一)建筑计算高度24米及以下的非居住建筑,主采光面半间距为计算高度的0.5倍,且不小于4米; (二)建筑计算高度大于24米、小于或者等于100米的非居住建筑,建筑计算面宽小于或者等于60米的,主采光面半间距为13米;建筑计算面宽大于60米的,主采光面半间距为计算高度的0.5倍,且不小于15米; (三)建筑计算高度大于100米的超高层非居住建筑,建筑计算面宽小于或者等于60米的,半间距为15米;建筑计算面宽大于60米的,半间距为50米; (四)建筑计算高度为24米及以下的非居住建筑,山墙面半间距为4米;建筑计算高度大于24米、小于或者等于40米的非居住建筑,山墙面半间距为8米。 第十六条(建筑间距控制原则) 建筑间距按照以下规定执行: (一)相对面之间的间距按照本规定第十五条规定的各自半间距之和执行; (二)非相对面之间的间距按照下表的各自退让值之和执行; (三)建筑转角处与相邻建筑之间同时存在相对面和非相对面的,其建筑间距按照相对面之间的间距执行。 相邻建筑底层标高不一致的,其建筑间距按照相对高度确定。 建筑间距在符合前款规定的基础上,建筑退让还应当同时符合本规定第四章规定的退让要求。 单位:米 第十七条(特殊建筑间距规定) 下列情形的建筑间距,按照以下规定执行: (一)中小学教学楼、3个班及以上托幼建筑、医院病房楼与相邻建筑的间距,应当在本规定第十六条规定的基础上增加3米; (二)门卫房、车库车行出入口、地下建筑的人行出入口等独立设置的附属建筑与相邻居住建筑的间距不小于4米; (三)位于城市更新区范围内的建设项目,因完善居住功能,增加厨房、卫生间等背包工程,增设电梯、门厅、连廊、消防楼梯等建筑附属设施,以及增加公用设施、公共服务设施和为片区服务的公共停车库等,与相邻建筑之间的间距按照本规定第十六条规定的0.5倍执行;其他城市更新情形按照本市相关规定执行。 具有下列情形之一的,其建筑间距不受本规定第十六条的限制: (一)相邻建筑底层标高不一致的,其中一栋建筑屋顶标高在另一栋建筑底层室外地坪标高以下的建筑间距; (二)门卫房、车库车行出入口、地下建筑的人行出入口等独立设置的附属建筑与相邻非居住建筑之间的间距; (三)居住建筑首层标高高于其相邻建筑非居住部分屋顶标高的,该居住建筑与相邻建筑非居住部分之间的间距; (四)同一栋居住建筑在顶部退台收分后形成的高度不大于7.2米的建筑体之间的间距;同一栋非居住建筑在顶部退台收分后形成的建筑体之间的间距(附图1); (五)建筑计算高度24米及以下的商业建筑之间的间距; (六)建筑计算高度40米及以下的工业生产性建筑、物流仓储建筑之间的间距以及交通设施、公用设施工程项目用地内建筑之间的间距; (七)新建建筑与原址保护的历史建筑之间的间距; (八)主城区外其他区县(自治县)人民政府所在地城市之外的镇,其公共服务设施、公共停车库与相邻建筑之间的间距。 第十八条(主采光面的特别规定) 一栋建筑的主采光面与另一栋建筑主采光面的不开窗部分相对的,或者两栋建筑主采光面的不开窗部分相对的,均应当按照主采光面相对的情形确定间距。 第十九条(退台建筑的间距计算) 建筑退台的,按照本规定第十五条至第十八条的规定,根据不同建筑计算高度分别确定间距。 第二十条(建筑与堡坎的间距计算) 建筑与高度大于1米的堡坎相对的,其外墙面(含阳台、外廊、飘窗、幕墙)与堡坎的距离不得小于堡坎高度的0.4倍,且不得小于3米。与堡坎的间距计算值大于18米的,按照不小于18米控制。堡坎退台的,分阶计算。 第二十一条(建筑立面宽度规定) 建筑立面宽度应当符合以下规定: (一)居住建筑位于与城市重要水体、规划路幅宽度大于或者等于40米的道路、大于2万平方米的广场或者公园绿地相邻的头排规划地块,或者位于传统风貌区的环境协调区的: 1.建筑计算高度小于或者等于24米的,建筑立面宽度不得大于80米; 2.建筑计算高度大于24米、小于或者等于60米的,建筑立面宽度不得大于70米; 3.建筑计算高度大于60米的,建筑立面宽度不得大于60米。 (二)居住建筑在本条第一项规定的范围外布置的,建筑计算高度小于或者等于24米的,建筑立面宽度不作要求;建筑计算高度大于24米的,建筑立面宽度不得大于80米,且应当与周边环境相协调。 (三)两栋建筑拼接的,其拼接面叠合宽度不得小于3米。拼接后按照一栋建筑计算间距和退让。建筑平面的凹槽宽度小于15米的,凹槽宽度计入建筑立面宽度;大于或者等于15米的,建筑立面宽度分段计算。 第二十二条(不规则平面的间距计算) 建筑平面不规则的,其建筑计算面宽包括与相邻建筑最近的相对面的立面宽度(含阳台、外廊、飘窗、幕墙),以及平行于该相对面在建筑内部剖切形成的剖切面宽度(含阳台、外廊、飘窗、幕墙),各建筑计算面宽处与相邻建筑的间距按照本规定第十五条至第二十一条规定执行(附图2)。 第四章 建筑退让 第二十三条(建筑退让道路红线的距离) 临城市道路新建、改建、扩建的建筑,不得超越建筑控制线,其退让道路红线的最小距离,应当符合下表规定: 单位:米 新建剧院、游乐场、体育场(馆)、展览馆、会展中心、大型商场、大型旅馆、大型医院、中小学校等有大量人流、车流集散的建筑,其临城市道路的主要出入口退让道路红线的最小退让距离不得小于15米。 第二十四条(道路交叉口建筑退让道路红线的距离) 道路交叉口转角处建筑退让道路红线的最小距离应当符合下表规定: 单位:米 第二十五条(建筑退让建设用地红线、道路中心线的距离) 新建、改建、扩建的建筑,退让本规定第二十六条、第二十七条规定情形以外的建设用地红线、道路中心线的最小距离,按照以下标准控制: (一)建筑外墙面(含阳台、外廊、飘窗、幕墙)与建设用地红线、道路中心线夹角小于或者等于60度的,退让距离不得小于本规定第十五条规定的该面建筑半间距; (二)建筑外墙面(含阳台、外廊、飘窗、幕墙)与建设用地红线、道路中心线夹角大于60度的,退让距离不得小于本规定第十五条规定的最小退让值; (三)位于城市更新区范围内的建设项目,因完善居住功能,增加厨房、卫生间等背包工程,增设电梯、门厅、连廊、消防楼梯等建筑附属设施,以及增加公用设施、公共服务设施和为片区服务的公共停车库等,与用地红线的退让距离按照以上第一项、第二项的0.5倍执行,与道路中心线的退让距离按照以上第一项、第二项执行;其他城市更新情形按照本市相关规定执行。 建设用地红线外有永久性建筑的,还应当符合建筑间距的规定。 第二十六条(建筑退让城市绿地、广场用地边界的距离) 新建、改建、扩建的建筑,退让城市绿地、广场用地边界的最小距离按照以下标准控制: (一)退让公园绿地(G1)、广场用地(G3)边界的最小距离,应当在本规定第二十五条规定的基础上增加3米,其中,退让沿城市道路布置的宽度小于或者等于30米的带型公园绿地(G1)用地边界的最小距离不小于3米; (二)退让防护绿地(G2)用地边界的最小距离不小于3米。 第二十七条(建筑退让中小学用地、医疗卫生用地、体育用地边界的距离) 新建、改建、扩建的建筑,退让相邻中小学用地(A33)、医疗卫生用地(A5)、体育用地(A4)边界的最小距离,应当在本规定第二十五条规定的基础上增加3米;拟建设用地与相邻用地为同类规划用地性质的,其建筑退让按照本规定第二十五条执行。 第二十八条(地下建筑控制要求) 除交通设施、公用设施外的其他新建、改建、扩建的建(构)筑物,沿城市道路布置的,其地下建(构)筑物不得超越建筑控制线;符合地下空间开发利用规划或者因优化城市交通组织,建设项目需要利用地下空间的,应当经专题论证确定。 第二十九条(地下建筑与建设用地红线的距离) 除交通设施、公用设施外的其他新建、改建、扩建的建(构)筑物地下部分与建设用地红线的距离,应当满足安全要求,且不得小于3米;符合地下空间开发利用规划或者因优化城市交通组织,建设项目需要利用地下空间的,应当经专题论证确定。 第三十条(临街建筑墙外设施) 临街建筑墙外设施的设置,应当符合以下规定: (一)阳台、飘窗、外廊、外包柱、门廓、采光井、橱窗、污水处理设施等,不得超越建筑控制线; (二)雨篷、挑檐等外墙设施,其下部离室外地面净空高度小于或者等于3米的,不得超越建筑控制线;净空高度大于3米的,可以超越建筑控制线,但不得超越道路红线; (三)与城市道路相连的通道、踏步、花台,临城市道路设置的围墙不得超越道路红线。 第五章 空间形态 第三十一条(山、水、绿系保护) 详细规划的编制和实施,应当对城市中的山、水、绿系资源实施保护,划定重要城中山体(崖线)的保护线和协调线,河道(水库)的保护线、绿化缓冲带控制线、外围协调区范围线等控制线,明确管控要求,并保障实施。 合理确定重要城中山体(崖线)协调区内用地的开发强度、高度、视线通廊和开敞空间。视线通廊及周边控制范围应当进行视线论证,确保视线通透。严格控制眺望点视域范围内的建筑高度。 绿化缓冲带原则上应当规划为绿地,除护岸工程及必要的交通设施、公用设施以外,不得新建、改建、扩建任何建(构)筑物。外围协调区应当控制滨水头排建筑高度,形成自水面向外围逐步升高的空间形态。 应当保持组团隔离绿带连续性,不得减少或者随意置换组团隔离绿带范围内城市绿地和非建设用地;除游憩绿道、防灾避难场所等公益性设施外,不得新增经营性建设项目。布局交通设施、公用设施应当经专题论证确定。 第三十二条(空间形态分级管理) 根据区域位置、景观敏感程度以及建设项目类型,将城市规划区规划为特别管控区、重点管控区和一般管控区。对不同管控区内的建(构)筑物空间形态实行分级管理。 特别管控区包括: (一)城市中心区及商务功能集聚区的核心区域; (二)重要对外交通设施连接城市中心区的景观大道两侧; (三)机场航站楼、火车站等重要交通设施、大型公共文化设施、大型体育场馆、重要的跨江大桥以及主城区超过300米、其他区县(自治县)超过200米的超高层建筑。 重点管控区包括: (一)城市中心区及商务功能集聚区未纳入特别管控区的范围,以及城市副中心; (二)城市临山和滨水区域; (三)重要快速路、主干道两侧; (四)历史文化名镇、街区以及传统风貌区范围; (五)其他能够集中体现城市文化及风貌特色的地区。 特别管控区和重点管控区以外的,划为一般管控区。 在特别管控区、重点管控区应当开展详细城市设计,对建筑布局、建筑风貌、建筑高度、天际轮廓线等内容提出规划建设和管理要求。在特别管控区、重点管控区的建设项目,应当开展方案征集或者多方案比选。 第三十三条(建筑风貌) 城市建筑设计应当彰显山水特色、传承历史文脉,形成符合时代要求的地方建筑特色风貌。 建筑风貌应当与周边环境相协调,不得粗制滥造、照搬照抄、采用形态怪异的建筑造型。 历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区保护范围内的建筑,应当体现传统巴渝、明清移民、开埠建市、抗战陪都、西南大区等重庆传统风貌特征。 第三十四条(建筑色彩及材料) 建筑色彩、材质应当延续历史文脉,契合时代风貌,展示城市个性和特色,与建筑功能、造型、体量相协调,体现建筑特征。鼓励使用绿色建筑材料。 同一组建筑的主体色调应当统一,一般以不超过两种相互协调的主体色彩为宜,其色彩的明度、彩度应当与周边环境相协调,提倡采用柔和雅致的色调。 除消防站、邮政局等国家有统一色彩规定的建筑外,原则上不得大面积采用红、黄、蓝等高彩度原色。不得使用白色、粉色瓷砖等效果较差的外装饰材料。 第三十五条(建筑屋顶) 建筑屋顶造型应当与城市天际轮廓线、周边环境相协调。 建筑屋顶造型应当与建筑主体协调统一。低、多层居住建筑屋顶宜采用坡屋顶形式;高层建筑屋顶应当结合功能优先采用退台、收分等造型变化。平屋顶建筑宜采用屋顶绿化等形式美化建筑第五立面。 屋顶上的冷却塔、电梯机房、水箱、楼梯间、烟囱等,应当与屋顶造型整体设计,进行遮蔽或者景观美化处理。 居住建筑女儿墙(含上人露台栏板)高度不得超过2.4米。确需突破的,应当经专题论证确定。 第三十六条(天际轮廓线控制) 新建、改建、扩建建(构)筑物,应当按照城市规划和城市设计有关规定控制天际轮廓线,并符合规划条件确定的建筑控制高度要求。对城市天际轮廓线有重大影响的,其高度和体量应当经专题论证确定。 风景名胜区、公园绿地、广场、城市重要水体周边的建设项目,原则上应当遵循建筑前低后高、左右错落的布局原则,并结合地形高差和周边环境,形成富于变化的城市天际轮廓线;地形高差不大的,不宜采用同一或者相近建筑高度的布局方式。天际轮廓线起伏处的相邻建筑塔楼的高度差不宜小于20米。 高层建筑原则上应当成组群布局,留出视线通廊。 第三十七条(建筑形态控制要求) 建筑外立面应当与建筑使用功能相结合,避免不必要的外墙纯装饰构架;高层建筑塔楼应当注重竖向韵律的塑造,体现建筑立面的均衡和挺拔感;裙楼应当与塔楼风格相适应,通过体量、色彩、材质的协调与塔楼塑造统一的建筑群体空间效果。高层居住建筑位于与城市重要水体、规划路幅宽度大于或者等于40米的道路、大于2万平方米的广场或者公园绿地相邻的头排规划地块的,其建筑外立面应当采用公共建筑造型,对阳台、搁板、空调室外机位以及各类管线进行遮蔽处理。 住宅小区的商业与居住功能应当相对分离,鼓励将商业集中布置或者按照商业内街布置。住宅小区不得临快速路、主干路设置临街商业设施;因地形高差、位于城市商业街区等原因确需设置的,其车行出入口应当符合本规定第七十九条规定。 商务办公建筑平面形式应当采用开敞式大空间或者公共走廊式布局,开水间、卫生间、管道井应当集中设计。确需设置带独立卫生间分隔单元的,该分隔单元套内面积应当不小于200平方米,此类分隔单元套内面积之和不得超过本层建筑面积的20%,但套内面积大于500平方米的除外。其立面不得设置开敞式阳台,空调室外机位和各类管线应当遮蔽处理。 工业厂房设计应当区别于商业、商务办公和居住建筑,其空间形态及平面设计应当体现工业建筑特征,外立面应当简洁、明快、经济实用,不得过度装饰。生产用房不得采用类似住宅套型设计,标准厂房项目的生产用房,其单层平面最小分隔单元的套内面积不得小于300平方米;楼宇产业园项目的生产用房,其单层面积最小分隔单元的套内面积不得小于150平方米。 第三十八条(临街开敞空间) 以居住性质为主的建设项目,其用地沿江或者沿主干路长度大于或者等于150米的,应当按照以下规定集中设置临街绿地、广场开敞空间: (一)开敞空间长边应当沿江或者沿主干路设置; (二)单个地块面积大于或者等于6万平方米的,开敞空间面积不小于该地块建设用地面积5%,每块开敞空间长边不小于50米、短边不小于20米;单个地块面积大于或者等于3万平方米、小于6万平方米的,开敞空间面积不小于该地块建设用地面积3%,每块开敞空间长边不小于30米、短边不小于10米; (三)开敞空间应当与城市道路或者岸线标高自然衔接、视线通透;高差过大的,应当采取绿化挡墙、护坡、堡坎等进行美化处理; (四)开敞空间地面以上不得布置建筑。 第三十九条(市政工程景观控制) 跨江桥梁、轨道交通车站、立交桥、高架桥、人行天桥、滨江防洪堤岸等工程,应当进行建筑和景观设计,与城市空间形态和山水环境相协调,体现文化内涵和建筑艺术特色。 第六章 公共空间 第四十条(公共空间周边控制) 风景名胜区、城市重要水体、用地面积大于2万平方米的公园绿地以及广场等公共空间周边的建设项目,其建筑设计方案应当经专题论证确定。 第四十一条(公共空间布局及可达性要求) 广场、绿地等城市公共空间应当统筹规划、集中布局,保证公共空间的开敞性,符合服务半径要求。 商业用地(B1)、商务用地(B2)集中布局的,应当同时规划广场用地、公园绿地等公共空间。在片区绿地面积总体符合要求的原则下,其商业用地、商务用地的绿地率指标可以根据项目功能实际合理确定。 城市公共空间应当与城市道路、轨道交通车站合理连接。广场、绿地沿城市道路部分的场地标高应当与道路自然衔接。 第四十二条(公共步行通道设置) 新建、改建、扩建的居住项目用地一侧沿城市道路的长度超过400米的,应当按照以下规定设置城市公共步行通道: (一)与用地周边城市道路或者公园绿地、广场连通,连通后的公共步行通道(含城市道路)之间的距离应当小于或者等于400米; (二)宽度大于或者等于3米; (三)入口位置应当设置醒目的标识、标牌。 鼓励在滨水区域设置具有休闲、健身、观景功能的公共步行通道。 第四十三条(公园绿地控建) 在公园绿地内进行建设的,应当符合以下规定: (一)公园绿地配套建筑的设计应当符合《公园设计规范》。陆地面积小于2万平方米的公园绿地,仅允许建设为公园绿地配套的交通设施、公用设施用房和公园管理用房,其占地面积之和不得大于公园陆地面积的1%;陆地面积大于或者等于2万平方米的公园绿地,其配套建筑占地面积之和不得大于公园陆地面积的3%;公园绿地配套建筑总面积(不含地下车库)不得大于建筑占地面积之和的1.5倍; (二)公园绿地配套建筑不宜临城市道路布局,除塔、亭、台、阁等景观建筑小品外的建筑计算高度不得大于10米; (三)动物园、植物园、盆景园等专类公园,因使用功能需要,其配套建筑占地面积及建筑高度可以经专题论证确定; (四)低影响开发设施、市政管线工程及其附属设施、小型公用设施经专题论证确需建设的,可以使用公园绿地。 第四十四条(公共架空空间) 新建、改建、扩建的建筑公共架空空间,按照以下规定执行: (一)容积率大于1.5的居住用地,其建筑层数大于4层的住宅建筑应当按照以下要求设置公共架空空间,其架空面积不计入容积率: 1.在入口层设置; 2.仅用于公共休闲活动、绿化等非经营性用途; 3.架空空间应当以柱、剪力墙落地,与室外环境整体设计,场地平整,视线通透,空间开敞,路径便捷可达; 4.架空总面积不小于上述4层以上住宅建筑底层总建筑面积的20%; 5.架空空间所在单元的楼层内不得布置住宅; 6.架空空间层高大于或者等于4.8米; (二)连接居住建筑公共架空空间的底层公共走廊,其架空面积不计入容积率; (三)公共建筑以及非住宅类的居住建筑底部架空空间,符合以下要求的,其架空面积不计入容积率: 1.架空空间与城市道路标高自然衔接,且满足全天候对外开放; 2.仅用于公共休闲活动、绿化等非经营性用途,并与室外环境整体设计,场地平整,视线通透,空间开敞,路径便捷可达; 3.公共建筑架空空间层高大于或者等于6米,非住宅类居住建筑架空空间层高大于或者等于4.8米; 4.架空空间的入口位置应当设置醒目的标识、标牌。 第四十五条(城市道路的绿化设置要求) 城市道路的绿化、海绵城市设施在保证交通安全前提下,应当结合道路等级以及环境条件因地制宜地进行布置。 人行道绿化沿街应当充分开敞,适度种植高大乔木,创造更多的树荫空间和休闲活动场地。行道树距路缘石的距离宜为0.5—1米。不得设置阻碍行人通行和影响视线通透的花池、灌木等。同一道路宜种植统一树种,以形成整体感。 第七章 市政及管线 第四十六条(建筑控制线的划定标准) 新建、改建、扩建的建筑,建筑控制线应当按照以下标准划定: (一)临规划路幅宽度小于26米道路的,退让3米; (二)临规划路幅宽度大于或者等于26米、小于40米道路的,退让5米; (三)临规划路幅宽度大于或者等于40米道路的,退让7米; (四)临不同等级城市道路交叉口的,以较高等级道路的标准退让; (五)隧道周边应当划定安全保护区,安全保护区包含隧道上方,隧道两侧50米,隧道洞口往外30米(附图3);在安全保护区内修建建筑的,应当进行隧道结构安全论证,涉及现状隧道的,结构安全论证应当征求城乡建设、城市管理或者交通等主管部门的意见;涉及规划隧道的,设计方案应当充分考虑规划隧道的可实施性; (六)涉及历史文化名城、名镇、名村、街区、传统风貌区、历史建筑的,应当符合相关保护要求; (七)位于建设用地内规划保留的自然水体周围的,从自然河床外边线起算退让10米;渠化的,从渠化工程外边线起算退让10米; (八)有其他控制要求的,按照专项规划划定。 以上建筑控制线为最低退让要求,绿化、河流、建筑等有严于此退让要求的专门规定的,从其规定。 第四十七条(交通设施、公用设施与道路红线、建筑控制线及建设用地红线的关系) 交通设施、公用设施用地条件受限的,在保证现状建筑结构及管线安全的前提下,可以布置在道路红线与建筑控制线之间。 新建、改建、扩建交通设施、公用设施的建(构)筑物地下部分与建设用地红线的距离,应当满足安全要求。 第四十八条(公路两侧建筑控制线、防护绿带的划定) 在公路两侧新建、改建、扩建建筑的,其建筑控制线、防护绿带按照以下标准划定: (一)位于高速公路正线两侧的,建筑控制线距高速公路中心线不得小于66米,其中防护绿带不宜小于50米;临高速公路立交匝道的,建筑控制线距立交匝道外路肩边缘不得小于50米,该范围为防护绿带; (二)位于国道两侧的,公路红线距道路中心线10米,建筑控制线距道路中心线不得小于30米,之间为防护绿带; (三)位于省道两侧的,公路红线距道路中心线10米,建筑控制线距道路中心线不得小于25米,之间为防护绿带; (四)临立交匝道的,建筑控制线按照相交公路中等级较高的标准划定; (五)公路隧道的建筑控制线按照本规定第四十六条第一款第五项规定执行。 在城市规划区内,相关规划控制标准严于上述规定的,从其规划。 因高边坡、地质条件等原因,公路用地距离建筑控制线小于10米或者超越相邻用地建筑控制线的,该相邻用地建设时应当进行结构安全性评估,确保公路安全。 防护绿带内可以按照有关规定架设杆路、埋设管线,设置道路、公厕、垃圾站、轨道交通及其附属配套设施(出入口、风口、冷却塔、区间线路、试车线)等交通设施、公用设施。 第四十九条(项目配套管线、设施建设) 建设项目的综合管网应当与主体工程同步设计、同步实施。 新建、改建、扩建建设工程,为其配置的水泵结合器、消火栓、室外消防环管、各类检查井等工程内部管线设施,不得超越道路红线,且不宜高出相邻人行道标高。 与城市道路相接的车行道,其纵坡应当与相交城市道路横坡相协调,其变坡点位置不得超越道路红线,且距离不小于7.5米(附图4)。 建设项目配建的供排水、电力、燃气、通信、环卫等公用设施应当先期建设或者与项目同步实施。 第五十条(建筑与现状管线的间距) 新建、改建、扩建的建(构)筑物的基础与现状给水、排水、燃气管(沟)道的净距不小于3米(与建筑配套的相应管线除外),与现状电力电缆或者其管道、通信电缆或者其管道的净距不小于1.5米。 第五十一条(建筑与架空电力线的水平距离) 新建、改建、扩建建筑与架空电力线的最小水平距离,在符合有关法律法规规定及技术规范的前提下,与档距小于或者等于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离按照以下标准控制: (一)1千伏至10千伏的,不小于5米; (二)35千伏至110千伏的,不小于10米; (三)220千伏的,不小于15米; (四)500千伏的,不小于30米; (五)超过500千伏的,应当经专题论证确定。 建筑与档距大于200米的架空电力线边导线间的最小水平距离,除满足上述规定外,还应当征求电力主管部门意见。 在铁塔周边(有地形高差的,以相邻的坡顶或者坡脚起算)10米范围内不得新建、改建、扩建建(构)筑物。确需建设的,应当采取必要的工程措施确保铁塔安全,并征求电力主管部门意见。 改建、扩建建筑项目,因条件特殊确需突破上述要求的,应当取得电力主管部门同意。 第五十二条(架空电力线与现状建筑及规划地面、道路的垂直距离) 在城市规划区新建、改建、扩建的架空电力线(无需对原杆塔进行拆除的导线更换除外),其导线在最大计算弧垂条件下,与现状建筑及规划地面、道路的垂直距离应当符合以下规定: (一)10千伏的,不得小于9米; (二)35千伏至110千伏的,不得小于15米; (三)220千伏的,不得小于18米; (四)500千伏的,不得小于21米; (五)500千伏以上的,应当经专题论证确定。 架空电力线跨越铁路、轨道交通、航道、等级公路的,应当征求相关主管部门意见。 第五十三条(架空交通、公用设施与建筑水平距离) 除人行天桥、轨道交通、电力设施外的其他架空交通设施、公用设施距现状建筑的最小水平距离,应当符合以下规定: (一)架空交通设施、公用设施顶面标高低于现状房屋底层标高的,不得小于5米; (二)架空交通设施、公用设施顶面标高高于现状房屋底层标高的,不得小于10米。 因建设条件限制不符合前款规定的,应当经专题论证确定。 第五十四条(轨道交通保护) 轨道交通线路应当设置轨道交通控制保护区,其范围包括: (一)现状地下车站和隧道外边线外侧50米内,规划地下车站和隧道左、右中心线两侧56米内; (二)现状地面车站和高架车站以及轨道交通线路外边线外侧30米内,规划地面车站和高架车站以及轨道交通线路左、右中心线两侧36米内; (三)出入口、通风亭、车辆段、控制中心、变电站等建(构)筑物外边线外侧10米内; (四)跨江河的轨道交通专用桥梁上、下游各200米内。 轨道交通控制保护区范围内不得新建、改建、扩建工程。确需建设的,按照本市相关规定执行。 第五十五条(铁路线路保护) 沿铁路两侧新建、改建、扩建建(构)筑物的,应当符合以下规定: (一)除铁路管护必需的外,其他建(构)筑物与最外侧钢轨的保护距离:临高速铁路的,不小于50米;临干线铁路的,不小于30米;临支线、专用铁路和铁路专用线的,不小于15米;交通设施、公用设施确需突破该保护距离的,应当专题论证并征求铁路主管部门意见; (二)除铁路管护必需的外,下列建(构)筑物应当征求铁路主管部门意见: 1.建筑高度24米以上的建筑、危险品仓库、高大构筑物(如烟囱、水塔)等与最外侧钢轨的距离:临高速铁路大于50米、小于或者等于70米的,临干线铁路大于30米、小于或者等于45米的,临支线、专用铁路和铁路专用线大于15米、小于或者等于25米的; 2.建筑高度24米及以下的建(构)筑物与最外侧钢轨的距离:临高速铁路大于50米、小于或者等于60米,临干线铁路大于30米、小于或者等于40米的; (三)跨越或者穿越现状及规划铁路,以及涉及铁路道岔、桥梁、隧道、高切坡路段的工程设计,应当征求铁路主管部门意见; (四)交通设施、公用设施确需跨越铁路的,宜与铁路正交并优先采用下穿方式,同时采取相应安全防护措施,并征求铁路主管部门意见。确需上跨的,应当采取封闭措施。 第五十六条(现状道路保护) 现状道路位于规划道路红线之外的,现状道路的功能未被已实施的规划道路取代前,项目建设不得占用现状道路,其建(构)筑物应当按照以下标准退让: (一)无人行道的,按照车行道边缘起算退让3米; (二)有人行道的,人行道宽度小于3米的,按照车行道边缘起算退让3米;人行道宽度大于或者等于3米的,按照现状人行道宽度退让。 确需占用现状道路的,在保证原有道路交通功能不降低的前提下,可以另行设置替代道路,并先期建设。 第五十七条(河流保护) 城市的主要次级河流的主流、主要支流及其蓄水水面均应当予以保护。 在河道两侧新建、改建、扩建建(构)筑物,不得侵占主行洪断面,并应当符合以下规定: (一)除修建道路、桥梁可以横跨外,禁止封盖集水面积超过2平方公里的河道; (二)在河道两侧和水面四周,应当按照规定留出污水截留管道位置,以及供行人、车辆使用的连续道路、防汛抢险通道用地和绿地; (三)新建、改建、扩建建(构)筑物,建筑控制线距主行洪区边缘的距离,以渠化岸线、自然河床、水面线为序,按照次级河流不小于20米、主要支流不小于10米、一般冲沟不小于5米划定; (四)改变河流性状后,原控制的水面面积与绿化控制面积之和不得减少,蓄水水面以坝顶标高(无坝的以泄水口标高)起算,向岸侧后退距离不小于10米; (五)确需在河道内布设管线工程的,应当采取措施,确保管道不渗漏,不得阻碍河道行洪,并应当征得水行政主管部门同意。 第五十八条(特大型桥梁安全保护区) 规划及现状特大型桥梁,以桥梁边缘起算(规划桥梁按照双向8车道计),50米范围内为禁建区,50—100米范围内为大桥陆域安全保护区,上游300米、下游150米范围内为大桥水域安全保护区,水域与陆域分界线为滨江路(含规划滨江路)或者桥台。 在禁建区内,除桥梁养护必需的设施和交通设施、公用设施外,不得新建、改建、扩建其他建筑。在禁建区、陆域安全保护区内从事建设活动,应当进行结构安全论证。涉及现状桥梁的,结构安全论证应当征求城乡建设、城市管理或者交通等主管部门的意见;涉及规划桥梁的,设计方案应当充分考虑规划桥梁的可实施性。 市人民政府对大桥保护作出专门规定的,从其规定。 第五十九条(特大型桥梁绿化设置要求) 在长江、嘉陵江等河流上规划、建设桥梁时,除轨道交通专用桥梁外,桥梁两端应当同时建设不小于30000平方米的桥头绿地。 第六十条(道路临时用地范围) 城市道路的边坡工程,可以超出道路建设用地红线;相邻建设项目的实施,应当保证道路设施安全。 建设项目的竖向设计应当与周边城市道路标高合理衔接,并在建设用地范围内预留规划道路边坡实施条件。 第六十一条(公交停车港设置) 公交停车港的设置应当符合以下规定: (一)同侧停车港的间距宜为400—800米,其中,人口密集地区宜取低值; (二)港湾式停车港直线段有效长度不宜小于30米,其宽度不得小于7.5米;划线式停车港有效长度不宜小于30米,其车道宽度不得小于3.5米; (三)停车港出入口单边渐变段长度不得小于30米; (四)对向设置的停车港以渐变段起点起算,应当朝车辆前进方向错位30米设置; (五)停车港区域人行道宽度原则上不得小于该道路人行道宽度; (六)交叉口附近设置的公交停车港,一般设在出交叉口方向,距路缘石圆角切点不小于50米。 第六十二条(公交首末站设置标准) 公交首末站应当在道路红线外设置,其用地面积宜为3000—4000平方米。 第六十三条(大型公共建筑及中小学校的候车道) 新建、改建、扩建有较大客运车流需求的大型公共建筑,应当在其建设用地范围内设置专用的小型客车候车道,每个候车道宽度不小于3米,每条车道长度不宜小于30米。 中小学校的出入口附近,在用地范围内应当设置接送学生车辆的临时候车道。 第六十四条(人行天桥) 在城市道路上架设人行天桥的,天桥的宽度不得小于3米,天桥下的净空高度不得小于4.8米。天桥上及梯道下,均不得设置经营性设施以及其他与人行交通无关的设施。 用地条件受限的,人行天桥可以超出道路红线布置。独立设置天桥(含梯道)结构外边缘距现状建筑的水平距离不得小于3米。不能满足的,应当专题论证,并征求利害关系人意见。 鼓励人行天桥、轨道交通车站通道与建筑合理连接。 第六十五条(人行地下通道) 人行地下通道的净宽不得小于4米,净高不得小于2.5米,通道顶部覆土厚度不得小于1.5米并满足管线布设的要求。在地下通道两侧布设商业设施的,人行通道宽度不得小于8米且应当全天候对外开放。 人行地下通道露出地面的结构外边缘与相邻底层建筑外边线的水平距离不得小于3米。不能满足的,应当专题论证,并征求利害关系人意见。 用地条件受限的,人行地下通道可以超出道路红线布置。 鼓励人行地下通道、轨道交通车站通道与建筑合理连接。 第六十六条(无障碍设施) 设计城市道路、人行天桥、人行地下通道,应当遵循设置无障碍设施的有关规定。在场地条件允许的情况下,人行天桥、人行地下通道应当设置坡道或者无障碍电梯。 第六十七条(污水处理厂、变电站、垃圾处理场、垃圾转运站等公用设施) 污水处理厂、变电站、垃圾处理场、垃圾转运站等公用设施应当划定卫生防护带。 主城区的污水处理设施、其他区县(自治县)人口密集地区的污水处理设施应当加盖或者采用地埋式建设方案,防止臭气泄漏。供水主干管和污水一、二级管线的管径应当符合规划确定的供水厂、污水处理厂建设规模要求。 在人口密集地区设置变电站,应当符合以下规定: (一)10千伏及以下开闭所、配电房应当结合建设项目同步实施; (二)110千伏、220千伏变电站应当设置为室内变电站,并宜设置为地下、半地下变电站; (三)500千伏变电站防护距离不低于30米,防护带内应当采用绿化隔离,减少对环境、景观的影响。 污水处理厂、变电站、垃圾处理场、垃圾转运站等公用设施及加油(气)站、汽车充换电站宜先期建设。 第六十八条(长输油气管线) 长输油气管道及站场宜在主城区绕城高速公路以外布局并符合相关规定要求。管道两侧(管壁起算)保护距离应当不小于5米。 长输油气管道及附属设施、站场防护距离应当征求能源、安监等相关部门的意见。 第六十九条(市政管线) 新建、改建、扩建城市道路,应当同步规划、建设城市管线,统筹处理好各类地下管线的关系。 综合管廊应当布置在道路两侧绿地及道路红线范围内。 未纳入综合管廊的各类市政工程管线应当与道路绿化、盲道等统筹协调,并符合以下规定: (一)车行道为4车道以上的,在道路两侧均应当布置雨水管道; (二)市政公用管道(电力、给水、污水、天然气、雨水、路灯、通信等)在城市道路双侧布置的,其布置形式参见附图5;单侧布置的,其布置形式参见附图6; (三)地下管线宜布置在人行道下;条件受限的,可以布置在车行道下; (四)工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距不能满足相关规定的,应当采取工程措施保证安全运行及检修要求。 第七十条(城市管道的最小建设规模) 未纳入综合管廊,在城市主、次干路上敷设的各类市政工程管线,应当按照城市规划要求的规模埋设,除临时施工管道和直埋电力、通信电缆外,不得低于以下数量及规模: (一)电力电缆沟及管道6条(孔); (二)通信管道12孔; (三)天然气管道100毫米; (四)供水管道200毫米、排水管道400毫米。 第七十一条(地下管道覆土厚度规定) 地下管道横向穿越车行道的,其覆土厚度应当满足相关技术规范要求,并不得小于1米。 沿城市道路路缘石埋设的城市公共照明系统的低压电源线路,其覆土厚度不小于0.4米。 与城市道路平行埋设在车行道下的其他地下管道线,其覆土厚度应当满足管道最小覆土的技术规定,并不得小于1米。 在人行道下设置的管线沟道,其盖板装饰应当与人行道铺砌统一,其顶面标高应当与人行道设计标高一致。 各种检查井、手孔等附属设施,其顶面标高应当与地面设计标高一致。 第七十二条(架空线及水电气设施位置规定) 在城市道路上,除确需架设110千伏及以上等级的电力杆路外,不得新设其他架空线杆路。 在城市道路上,架设110千伏及以上等级的电力杆路的,应当经相关部门共同审查论证。 新设置的各种电力变压器、通信交接箱、燃气调压器(箱)等设施,不得占用现有城市道路人行道。 现有人行道上的架空线杆路和设施,应当结合道路改造,按照本规定要求逐步规范。 第七十三条(交通设施架空部分的环保措施) 桥梁、高架道路、高架轨道交通等交通设施架空部分,应当采取必要的防噪、防眩等措施,以降低对相邻建筑的影响。 第七十四条(路网密度) 新建住宅推广街区制,优化交通路网布局,路网规划应当与区域功能和现状地形相结合,城市规划路网密度应当高于8.0公里/平方公里,道路面积率应当高于15%。编制控制性详细规划,单个规划地块面积不宜过大,原则上,居住地块、商业商务地块(含混合用地)面积不得超过4万平方米,工业仓储地块面积不得超过8万平方米。确需突破的,应当经专题论证确定。 第七十五条(路网体系及路网连通) 道路规划应当提高路网连通性,并符合以下规定: (一)规划路网应当形成完整体系,其中,次、支道路应当自成体系; (二)高速公路、快速路、铁路、轨道交通等重要交通干线穿越城市的,两侧次干路及以上等级道路应当采用上跨或者下穿的方式保持连通; (三)道路相交设置立交的,立交周边其他道路应当采用上跨或者下穿的方式保持连通。 第七十六条(道路衔接及立交设置) 各等级道路衔接及立交设置应当符合以下规定: (一)高速公路与高速公路、快速路相交处应当设置枢纽立交;有条件的,高速公路与主干路相交处应当设置枢纽立交; (二)快速路与快速路、主干路相交处应当设置立交,支路不得直接接入快速路; (三)交通性主干路与主干路相交处宜设置立交; (四)立交设置应当保障交通主流方向便捷,避免绕行。 第七十七条(交叉口转弯半径) 规划道路平面交叉口路缘石转弯半径应当符合以下规定: (一)主干路交叉口转弯半径宜为20—25米; (二)次干路交叉口转弯半径宜为15—20米; (三)支路交叉口转弯半径宜为10—15米; (四)不同等级道路相交的交叉口,按照较高等级道路确定交叉口转弯半径。 第七十八条(道路红线展宽) 规划有轨道交通车站、公交停车港、人行天桥、人行地下通道的道路路段,应当展宽道路红线,原则上不得减少人行道宽度。道路相邻用地已规划建设导致无法满足上述条件的,在不影响人行通行的前提下,人行道宽度可以结合实际情况合理确定。 城市道路交叉口处的红线展宽应当符合以下规定: (一)次干路及以上等级道路相交的交叉口应当渠化展宽; (二)交叉口进口道车道宽度不小于3米; (三)交叉口展宽直线段长度不小于40米,展宽渐变段长度不小于20米。 第七十九条(建设项目车行出入口) 新建、改建、扩建建设项目,应当合理组织项目内部车行交通。车行出入口应当符合以下规定: (一)禁止在快速路、立交匝道上直接开口;不得擅自在主干路上开口,确需开口的,应当专题论证,有条件的,应当通过设置辅道开口,但人行道宽度不得减少; (二)当相邻道路为2条或者2条以上不同等级道路的,应当在较低一级城市道路上设置出入口; (三)道路交叉口路缘石半径的切点向主干路延伸70米,向次干路延伸50米,向支路延伸30米范围内为限制机动车开口路段(附图7);交通、公用、消防等设施用地经批准可以开口; (四)沿次干路同侧的建筑工程项目,其车行出入口之间的水平距离原则上不小于40米; (五)快速路公交停靠站及加油(气)站应当临辅路设置;确需临主路设置的,应当设置在与主路分离的停靠区内,停靠区车行出入口应当满足快速路出入口最小间距的规定; (六)除工业、仓储、交通设施、公用设施外,建设项目车行出入口宽度原则上不得大于7米; (七)车行出入口与公交停车港的水平距离不得小于15米; (八)鼓励与相邻用地建设项目共用车行出入口,减少对城市道路的车行开口数量。 第八十条(轨道交通设施及周边建设项目要求) 轨道交通设施的设置应当符合以下规定: (一)轨道交通地下车站出入口不宜少于4个,高架车站出入口不得少于2个;轨道交通出入口应当多向、分散布设,与人行过街设施、地下商业、邻近公共建(构)筑物等相结合或者连通,有条件的可以跨越街区设置; (二)轨道交通车站出入口、风亭、冷却塔、变电所等轨道交通附属设施应当优先在轨道交通设施用地内设置,或者与周边建筑相结合;条件受限的,可以利用绿地、广场等公共空间设置,其造型应当结合环境艺术化处理,或者利用植物遮蔽,减少对环境影响; (三)轨道交通车站宜在付费区外的便捷位置设置公共卫生间,对公众开放; (四)轨道交通地下车站出入口标高不得高于室外地坪标高0.45米; (五)预留接轨联运条件,加强轨道交通的换乘衔接。 轨道交通车站周边建设项目应当为轨道交通车站出入口及其连接道、风亭、冷却塔等附属设施的设置提供条件。 第八十一条(公交与轨道交通一体化换乘衔接控制) 公交停靠站与轨道交通车站出入口的距离宜控制在50米以内;条件受限的,不得大于100米。公交场站与轨道交通车站出入口的距离宜控制在100米以内。 第八十二条(对外客运枢纽及交通衔接) 机场、铁路客运站、公路客运站、客运码头等对外客运枢纽应当结合城市发展合理布局,并与城市交通紧密衔接,逐步实现一体化衔接换乘。公共交通(含轨道交通)站点距对外客运枢纽主要人行出入口的步行距离不宜超过200米。 第八十三条(交通设施的结构工程设置) 跨越城市道路的高速公路、铁路、轨道交通等重要交通干线,其桥梁、墩柱、承台等结构工程设置不得影响规划道路的实施。 第八十四条(公共停车场) 在城市中心区以及学校、医院周边等停车位需求较大的区域,应当规划、建设公共停车场(库),并按照相关规定设置充电设施或者预留建设安装条件。鼓励利用高架桥、立交桥的桥下空间设置公共停车场(库)。 第八章 特别规定 第八十五条(历史文化名镇、名村、街区、传统风貌区保护范围划定标准) 历史文化名镇、街区的保护范围包括核心保护范围和建设控制地带,按照以下方法划定: (一)历史文化名镇、街区内,传统格局和历史风貌真实完整,历史文化遗产价值较高、集中成片的区域应当划为核心保护范围;核心保护范围的界线应当以现状用地边界、产权边界或者自然景观边界为依据,结合实际情况合理确定;核心保护范围面积不得小于1公顷,其范围内的不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑占地面积之和不得小于建筑总占地面积的60%; (二)核心保护范围外,构成历史风貌的自然景观和对历史风貌有影响的区域,应当划为建设控制地带;建设控制地带的界线应当通过核心保护范围内街道、广场等重要节点处的景观视线分析,将一定范围内的建(构)筑物、环境要素纳入,结合历史风貌和自然景观的完整性等实际情况合理确定。 历史文化名村、传统风貌区的核心保护范围和建设控制地带的划定参照历史文化名镇、街区执行。其核心保护范围内的不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑占地面积之和不得小于建筑总占地面积的40%。 第八十六条(历史建筑保护范围划定标准) 历史建筑的保护范围包括核心保护范围和建设控制地带,按照以下方法划定: (一)历史建筑本体及其周边需要特别保护的踏步、庭院、雕塑等环境要素,应当划为核心保护范围;核心保护范围的界线应当以历史建筑本体、历史环境要素边界为依据,结合实际情况合理确定; (二)对历史建筑风貌有影响的区域,应当划为建设控制地带;建设控制地带的界线,应当以现状建筑、规划道路、规划用地、景观环境边界为依据,结合实际情况合理确定;建设控制地带的界线退让历史建筑本体的距离原则上不小于9米;建筑计算高度大于10米、位于重要景观节点、具有特别观赏价值的历史建筑,其退让标准应当适当提高。 对已纳入历史文化名镇、名村、街区、传统风貌区保护范围内的历史建筑,可不再单独划定建设控制地带界线。 第八十七条(历史文化名镇、名村、街区、传统风貌区保护范围内的控制要求) 历史文化名镇、名村、街区、传统风貌区保护范围内进行规划建设应当符合以下规定: (一)核心保护范围内应当严格控制建(构)筑物的高度、体量、外观、色彩、材质等,确保历史风貌的有效保护与延续;建设控制地带内应当严格控制建(构)筑物的高度、体量、色彩等,与核心保护范围的历史风貌相协调; (二)核心保护范围内应当划定机动车禁行区,原则上不得新增规划城市道路;经专题论证确需新增的,其道路宽度、断面、纵坡等标准应当满足历史风貌保护的要求; (三)原则上应当避免规划建设立交桥、高架轨道交通、架空管线等大型交通设施、公用设施;规划建设开闭所、调压站、垃圾转运站等小型交通设施、公用设施的,其位置、造型、色彩应当与历史风貌相协调;现状架空电力线路、外露通讯、燃气、给排水等市政管线应当逐步迁出或者改为地下敷设; (四)构成历史风貌的街巷空间、广场等环境要素,应当按照原风貌进行修缮和维护。 第八十八条(历史建筑、传统风貌建筑的保护与利用控制要求) 历史建筑的保护与利用应当符合以下规定: (一)历史建筑及其核心保护范围内的环境要素应当严格保护,保持真实性和完整性;建设控制地带内建(构)筑物的高度、体量、色彩等应当与历史建筑风貌相协调; (二)修缮装饰的,不得改变建筑外部造型和主要饰面材料,并符合历史建筑保护规划中确定的主体结构、平面布局、色彩、建造工艺和重要装饰等特殊控制要求; (三)添加空调、消防喷淋、烟道等必要设施设备的,其位置、体量、外观、色彩应当与历史建筑风貌相协调,且不得影响历史建筑结构安全; (四)进行解危改造等改变建筑结构的,应当保持历史建筑外观,并尽可能沿用原建筑材料及结构构件; (五)异地迁建的,应当开展详细测绘,并制定迁建方案。 传统风貌建筑保护与利用应当符合以下规定: (一)修缮装饰的,不得改变建筑外部造型,不得破坏保护规划确定的街巷肌理和空间格局; (二)添加设施设备、改变建筑结构的,参照历史建筑执行; (三)解危改造或者恢复重建的,应当保持原风貌类型,延续传统街巷肌理和空间格局。 第八十九条(历史文化名城保护) 在历史文化名镇、名村、街区、传统风貌区保护范围内,因保护需要,可以编制修建性详细规划,确定专门的建筑密度、绿地率、建筑间距与退让、停车位配建等,并对建筑高度、体量和风貌作出具体要求,明确强制性内容和一般技术性内容,经依法审定后执行。修建性详细规划不得突破保护规划和控制性详细规划的强制性内容。 建设项目中原址保护的不可移动文物、历史建筑可以不计入该项目建筑密度指标,其证载建筑面积可以不计入该项目的容积率指标。 涉及不可移动文物、风景名胜、非物质文化遗产、世界文化遗产、世界自然遗产和主题遗产的保护,按照相关法律法规执行。 第九十条(生态廊道) 城乡规划确定的保障城市生态安全的生态廊道、组团隔离带应当严格保护。除排危抢险、农村村民住宅、重大交通设施及公用设施、军事设施建设活动外,严禁破坏生态环境和自然景观的建设活动。 第九十一条(公共安全设施) 规划编制应当符合公共安全、防灾减灾和重要目标安全控制有关要求。 防灾减灾专项规划应当明确避难场所、应急通道、公共人防工程、消防站等公共安全设施的数量、布局、规模、服务半径、用地范围等。 应急避难场所的地下空间禁止规划和实施与应急避难无关的建设项目。 在市人民政府批准的重要目标安全控制区专项规划确定的保护范围内,新建、改建、扩建建(构)筑物的,其用途、形式、高度均应当符合专项规划和有关规定。 第九十二条(地质灾害易发区) 控制性详细规划编制阶段,应当开展地质灾害危险性评估工作,划定地质灾害危险性分区;其中,存在危险性隐患不适宜建设的,在土地出让或者划拨前,应当完成地质灾害危险性区域的整治工作,并经地质灾害危险性评估适宜建设后,方可出让或者划拨。 第九十三条(河道行洪区和限制使用区) 以原始地形为准,十年一遇洪水位以下的河床为主行洪区。在主行洪区内严禁修建建(构)筑物;确需修建的,应当经专题论证确定。 十年一遇洪水位以上、二十年一遇洪水位以下的用地为限制使用区。在限制使用区内,严禁修建影响行洪的建(构)筑物。建设工程的防洪标准按照国家关于防洪标准的规定执行。 第九十四条(净空保护地区) 在航空港、气象台、电台、电视发射台和无线电通信(含微波通讯)及监测设施周围新建、改建、扩建建(构)筑物的,其高度应当符合有关净空保护控制的规定。 第九章 附 则 第九十五条(名词解释) 本规定有关名词含义,以名词解释(附录1)为准。 第九十六条(施行时间及施行前各规划管理阶段文书的法定效力) 本规定自2018年3月1日起施行。2012年1月1日起施行的《重庆市城市规划管理技术规定》(重庆市人民政府令第259号)同时废止。 本规定施行前,已依法审定的修建性详细规划继续有效;已依法取得的且在有效期内的方案审查意见函及其附图继续有效;未取得方案审查意见函的,已依法取得的且在有效期内的建设用地规划许可证及其附图确定的各项指标要求继续有效,其余按照本规定执行。 申请对本规定施行前已依法取得的且在有效期内的方案审查意见函及其附图进行修改,其修改方案有利于优化城市空间环境、完善配套设施、保证使用安全的,可以按照原技术规定执行。